多文化共生保育・多文化保育でやってはいけない活動や遊び

クラスに外国にルーツを持つ子どもがいると、

外国の伝統的な衣装や食べ物、お祭りなどを取り入れた活動や遊びを行う園も多いと思います。

しかし、そのような活動や遊びは子どもたちの偏見やステレオタイプ、差別を助長する可能性があります。

ではなぜそのような、活動が偏見や差別につながるのでしょうか?

文化だけを取り上げる活動が偏見や差別につながるのはなぜか?

その国や文化の伝統的な要素や、日本と異なる要素にだけ焦点をあてると

外国にルーツを持つ人の日常生活とは異なるステレオタイプの紹介になり、

異なる国や文化を奇妙なものと判断する可能性があります(Derman-Sparks & Edwards,2010)。

かんたんにいうと、外国の料理や衣装、お祭りなど日本と異なるものだけを紹介する活動は、

外国の文化を紹介しているつもりでも…

ハリウッド映画の日本描写みたいな紹介になっているかもしれません。

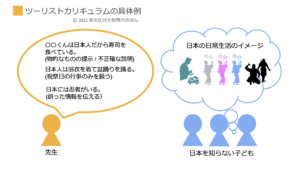

例えば、外国で日本の文化を紹介する場合に、お寿司、着物、盆踊りだけを紹介するとします。

でも実際の日本人は毎日着物を着て、寿司を食べて、しょっちゅう盆踊りを踊っているわけではないですよね。

しかし、それだけの紹介だど幼児期の子どもは、それが日常生活だと謝って理解してしまう可能性があります。

また、侍や忍者のような昔の日本のイメージだけを用いることも該当します。

実際に日本の現場でも、別の国を紹介する際にこのようなステレオタイプ的な紹介になっているかもしれません。

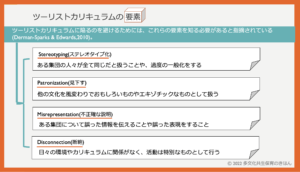

このような偏見や差別を助長する活動や遊びをまとめて、ツーリストカリキュラムまたは、ツーリストアプローチと言われています。

危険な活動 ツーリストカリキュラムの条件

ツーリストカリキュラム(Tourist Curriculum)は、アメリカの幼児教育学者Derman-Sparks(1994)が定義化した保育の活動で、以下の活動は当てはまる可能性があります。

・伝統的な衣装や工芸品、食べ物などの紹介

・現在の生活と異なるかつての民族や国のイメージや習慣の画像や映像用いること

・一年を通した活動ではなく一度きりの活動 ※お祭りや行事だけで取り扱う

上記の活動は人々の日常生活の理解につながらないことや、ステレオタイプに結びつき偏見や差別につながると言われています。また、紹介された国にルーツを持つ子どもの実際の家庭で日常生活と異なる可能性が高いです。

ツーリストカリキュラムをまとめると下記の要素があります。

ツーリストカリキュラムにならないためには

普段の家庭での暮らしに焦点をあてることです。

例えば、日本人でも普段着物を着る人の方が少数ですし、和食が嫌いな人がいます。

国や民族という括りでお祭りや伝統的なものだけを紹介するのではなく、

クラスにいる外国にルーツを持つ子どもの普段の家庭での暮らしに焦点をあてて紹介することが大切です。

子どもが人種の違いを気付くのはいつから?

子どもが人種の違いを気付くのはいつから?

- Derman-Sparks,L.(1989) Anti-bias Curriculum: tools for empowering young children. Washington, DC: National Association for the Education of Young Children. (邦訳 ダーマン・スパークス著 (1994) 玉置哲人・大倉三代子訳 ななめから見ない保育 解放出版社)

- Derman-Sparks,L. & Edwards, J. O. (2010). Anti-bias education for young children & ourselves. Washington, DC: National Association for the Education of Young Children.